技術的演化與分類

區塊鏈技術自比特幣網絡中首次被大規模應用,到今天應用在越來越多的分佈式記賬場景中。

區塊鏈的演化

比特幣區塊鏈面向轉賬場景,支持簡單的腳本計算。很自然想到如果引入更多複雜的計算邏輯,將能支持更多應用場景,這就是智能合約(Smart Contract)。智能合約可以提供除了貨幣交易功能外更靈活的合約功能,執行更為複雜的操作。

引入智能合約後的區塊鏈,已經超越了單純數據記錄功能了,實際上帶有點“智能計算”的意味了;更進一步地,還可以為區塊鏈加入權限管理,高級編程語言支持等,實現更強大的、支持更多商用場景的分佈式賬本系統。

從計算特點上,可以看到現有區塊鏈技術的三種典型演化場景:

場景 | 功能 | 智能合約 | 一致性 | 權限 | 類型 | 性能 | 編程語言 | 代表 |

數字貨幣 | 記賬功能 | 不帶有或較弱 | PoW | 無 | 公有鏈 | 較低 | 簡單腳本 | 比特幣網絡 |

分佈式應用引擎 | 智能合約 | 圖靈完備 | PoW、PoS | 無 | 公有鏈 | 受限 | 特定語言 | 以太坊網絡 |

帶權限的分佈式賬本 | 商業處理 | 多種語言,圖靈完備 | 包括 CFT、BFT 在內的多種機制,可插拔 | 支持 | 聯盟鏈 | 可擴展 | 高級編程語言 | 超級賬本 |

區塊鏈與分佈式記賬

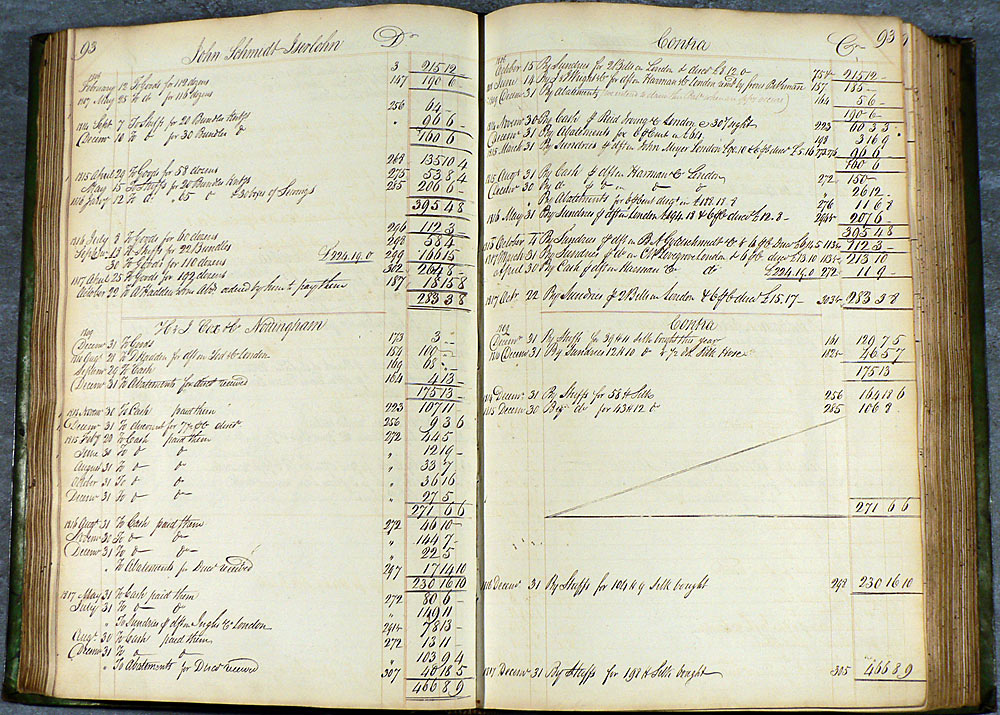

現代複式記賬系統最早出現在文藝復興時期的意大利,直到今天仍是會計學科的核心方法。複式記賬法對每一筆賬目同時記錄來源和去向,首次將對賬驗證功能嵌入記賬過程,提升了記賬過程的可靠性和可追查性。區塊鏈則實現了完整交易歷史的記錄和保護。

從這個角度來看,區塊鏈是首個自帶對賬功能的數字賬本結構。

更廣泛地,區塊鏈實現了非中心化的記錄。參與到系統中的節點,並不屬於同一組織,彼此可以信任或不信任;鏈上數據由所有節點共同維護,每個節點都存儲一份完整或部分的記錄拷貝。

跟傳統的記賬技術相比,基於區塊鏈的分佈式賬本包括如下特點:

維護一條不斷增長的鏈,只可能添加記錄,而且記錄一旦確認則不可篡改;

非中心化,或者說多中心化的共識,無需集中的控制,實現上儘量分佈式;

通過密碼學的機制來確保交易無法被抵賴和破壞,並儘量保護用戶信息和記錄的隱私性。

技術分類

根據參與者的不同,可以分為公有(Public)鏈、聯盟(Consortium)鏈和私有(Private)鏈。

公有鏈,顧名思義,任何人都可以參與使用和維護,參與者多為匿名。典型的如比特幣和以太坊區塊鏈,信息是完全公開的。

如果進一步引入許可機制,可以實現私有鏈和聯盟鏈兩種類型。

私有鏈,由集中管理者進行管理限制,只有內部少數人可以使用,信息不公開。一般認為跟傳統中心化記賬系統的差異不明顯。

聯盟鏈則介於兩者之間,由若干組織一起合作(如供應鏈機構或銀行聯盟等)維護一條區塊鏈,該區塊鏈的使用必須是帶有權限的限制訪問,相關信息會得到保護,典型如超級賬本項目。在架構上,現有大部分區塊鏈在實現都至少包括了網絡層、共識層、智能合約和應用層等分層結構,聯盟鏈實現往還會引入額外的權限管理機制。

目前來看,公有鏈信任度最高,也容易引發探討,但短期內更多的應用會首先在聯盟鏈上落地。公有鏈因為要面向匿名公開的場景,面臨著更多的安全挑戰和風險;同時為了支持互聯網尺度的交易規模,需要更高的可擴展性。這些技術問題在短期內很難得到解決。

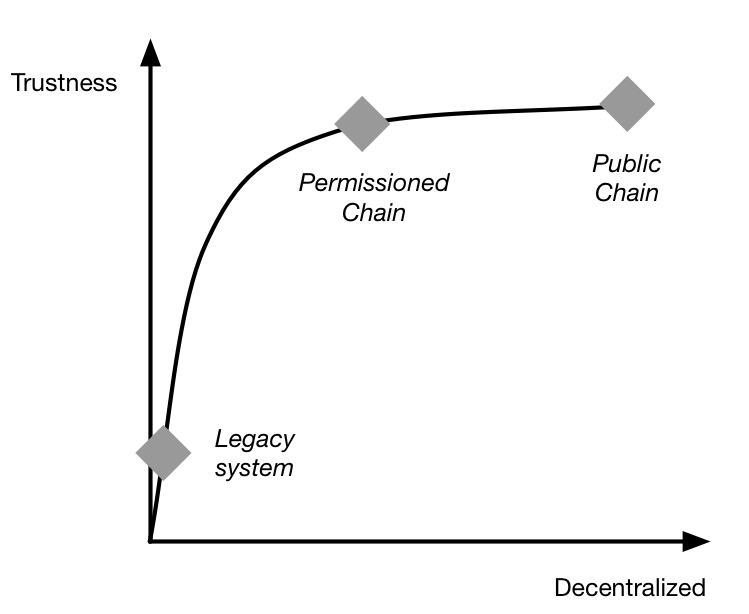

對於信任度和中心化程度的關係,對於大部分場景都可以繪製如下所示的曲線。一般地,非中心化程度越高,信任度會越好。但兩者的關係並非線性那麼簡單。隨著節點數增加,前期的信任度往往會增長較快,到了一定程度後,信任度隨節點數增多並不會得到明顯改善。這是因為隨著成員數的增加,要實現共謀作惡的成本會指數上升。

另外,根據使用目的和場景的不同,又可以分為以數字貨幣為目的的貨幣鏈,以記錄產權為目的的產權鏈,以眾籌為目的的眾籌鏈等,也有不侷限特定應用場景的所謂通用鏈。通用鏈因為要兼顧不同場景下的應用特點,在設計上需要考慮更加全面。

Last updated